시마네현이 독도를 편입시킬 때, 일본은 동북아시아의 지배권을 두고 전쟁 중인 국가였다. 울릉도와 독도 주변 수역들은 치열한 해군 전투장이었다. 다음 페이지는 일본이 독도를 편입시키기로 결정하기 전 후에, 해군이 전투를 벌인 분쟁을 잘 설명하고 있다. 이 기사는 또한 울릉도-독도 그리고 대마도 섬들에 대한 지리적인 맥락을 설명할 것이다. 이 전투를 통하여 일본이 동해에서 우월권을 가진 해군전투에서 동해(일본해)의 독도의 중요성을 알게 될 것이다.

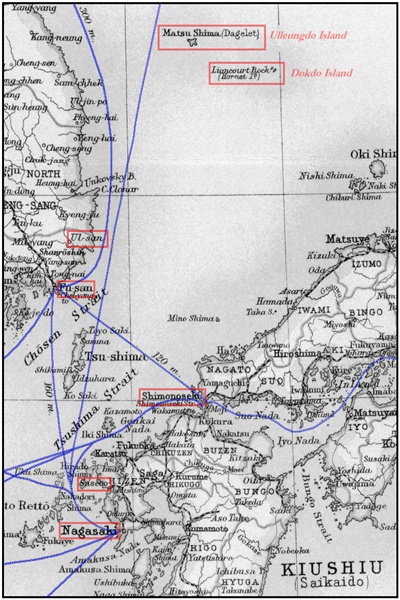

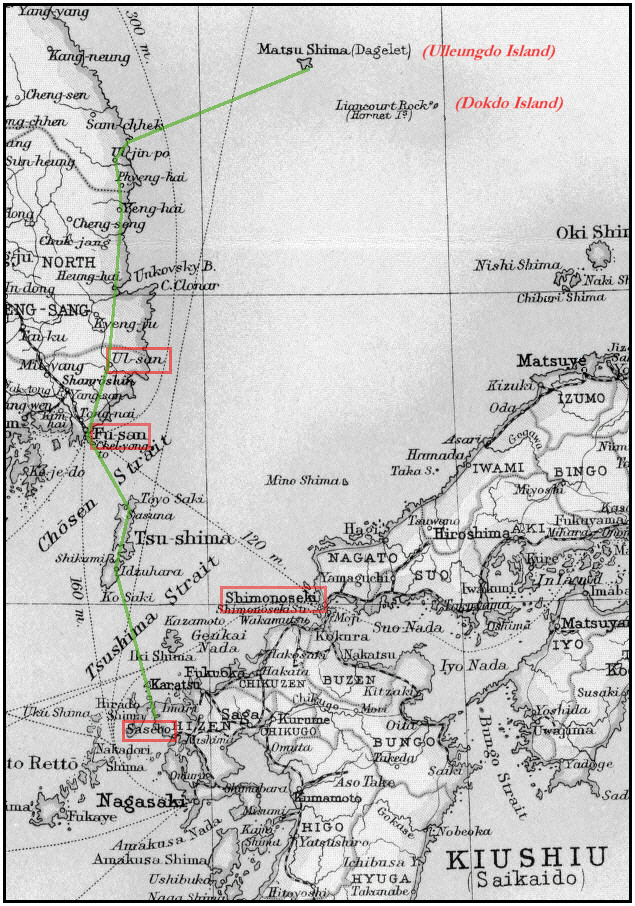

아래 오른쪽: 이 지도는 클로즈 업된 한국과 일본 사이의 수역들이다. 함의 진로는 청색으로 표시되고 대마도/조선해협이 얼마나 중요한지를 설명한다. 울릉도와 독도는 북쪽으로 Vladivostok 함대에 대항하는 해군 감시초소가 설치되었다.

울릉도는 한국의 동해안에서 약 130km 거리가 있고, 그리고 그 87km 동쪽에는 리앙쿠르 바위섬(독도)가 있다. 러일전쟁 1904년~1905년 동안 무선통신망의 활용은 이 전투에서 초기단계였지만, 그 결과 대부분의 정보우월성은 해저 전신망에 의존하였다. 이 지역에서 일본해군이 선박들의 활동을 모니터링하는 것은 1878년 초기에 분명한 것이었다. 울릉도와 독도의 위치는 모두 이 복잡한 해로 중간에 있어서, 러시아 Vladivostok 함대의 공격에 대하여 조기 경보 시스템으로 건설되는 해저 통신망으로 전략적 가치있는 곳이었다.

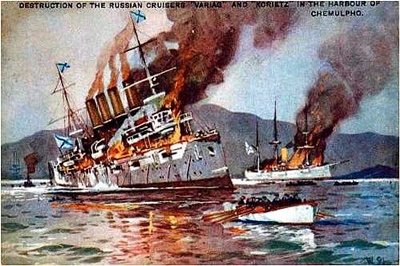

러일전쟁은 1904년 2 월 8일 일본이 인천을 공격함으로서 시작된다. 1904년 2월 8일 밤, 일본의 함대 제독 도고 헤이하치로(東鄕平入郞-Togo Heihachiro)는 여순항에서 어뢰정으로 러시아함을 급습하여 두 척의 배를 크게 파손시키므로서 러일전쟁을 시작한다. 같은 날, 일본인 거주자들은 일본해군 소함대의 순양함, 다섯 척의 경 순양함, 그리고 8척의 어뢰-폭뢰함, 두척의 러시아 전함들을 인천 입구 팔미도에서 보았다.

러일전쟁은 1904년 2 월 8일 일본이 인천을 공격함으로서 시작된다. 1904년 2월 8일 밤, 일본의 함대 제독 도고 헤이하치로(東鄕平入郞-Togo Heihachiro)는 여순항에서 어뢰정으로 러시아함을 급습하여 두 척의 배를 크게 파손시키므로서 러일전쟁을 시작한다. 같은 날, 일본인 거주자들은 일본해군 소함대의 순양함, 다섯 척의 경 순양함, 그리고 8척의 어뢰-폭뢰함, 두척의 러시아 전함들을 인천 입구 팔미도에서 보았다.

이미지 왼쪽으로, 일본군은 1904년 2월 8일 제물포(인천)에 상륙하였다. (이미지 클릭)

모든 관심에도 불구하고, 역사가들은 러일전쟁에서 여순항 공격은 단순한 일본의 전쟁개시의 실제 목표로서 한국침략을 위한 작전을 구사하는 것으로 본다. 이 중요한작전은 Rear 제독 Uriu Sotokichi에게 주어진다. 팔미도(여덜미)에서 약 7마일 떨어진 해로에 러시아 순양함 Varyag 그리고 전함 Korietz가 정박하고 있었다.

결국 그것은 하야시 곤수케(林權助) 공사가 두 주일 동안, 한국 지도자들을 감언이설로 구슬러서 일본의 군대가 한국 땅에서 작전을 할 수 있게 허용하는 위협을 가하는 의정서에 서명을 하게 만든다. 의정서는 1904년 2월 23일 서명되었고, 한국이 만약 제3국에 의하여, 또는 국제적인 혼란에 휩싸일 경우, 영토를 보존하기 위하여 일본이 전략적 지역을 점령한다는 것을 허용하는 의정서였다.

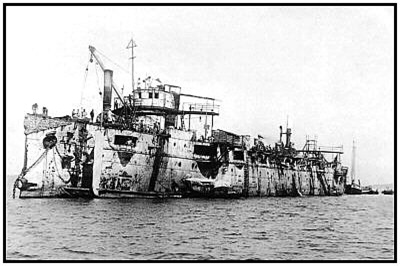

6월 15일, 두척의 중요한 일본 수송함이 시모노세키에서 출항하였는데 여기에는 6,000 톤이 넘는 화물과 1,000명의 병사가 타고 있었다. 제 1 예비연대 대대가 히다치 호(日立丸)에 타고 제 1 순찰여단이 설립된 중국기지 Gushan으로 향하고 있었다. 사도 마루(佐渡丸)는 철도연대와 전기기술자들이 타고 중국 대련으로 향하고 있었다. 두 선박 모두 많은 화물을 싣고 있었다. 제 3의 수송선 Izumi Maru(3,200톤)은 역시 전쟁에서 부상당한 병사들을 싣고 대마도 해협을 건느고 있었다.

아침 09:00시 러시아 함대는 본토로 돌아가는 Izumi Maru를 발견한다. 러시아 순양함Gromoboi는 그 배를 쫓아 화포를 발사하고 30명이 죽고 부상당하였으며, 일본 수송선은 정지하여 항복하였다. 약 100 명이 부상당하고 부상자는 물에 뛰어들고 항복을 거부한 일본군은 배와 함께 침몰하였다.

히타치 호(日笠丸)는 함께 탄 수색대와 함께 항복할 수가 없었다. 러시아 순양함 Gromoboi 가 다가오자, 일본은 포탄이 쏟아지는 가운데, 항구로 되돌아갔다. 일본해군 장교들은 즉시 사망했으나, 영국 선장 John Campbell은 최소한의 결정을 계속하여 결국 부상당하였다. 엔진 룸의 껍데기는 당시 영국 기술책임자를 사망케하였다. 이 때 히타치 호의 갑판은 유혈이 낭자하였고, 일본은 포를 쏘았지만, 도망갈 수가 없음을 알게 되자. 부대를 이끌던 Suchi 대령은 장열하게 깃발을 떼고 “웃는 얼굴로” 자살을 하였다. 생존한 사람들은 그의 마지막 명령에 따라. 옷을 벗고 바다로 뛰어들었으며, 모든 동료들과 선원들 중에 150명 정도는 구출되었다.

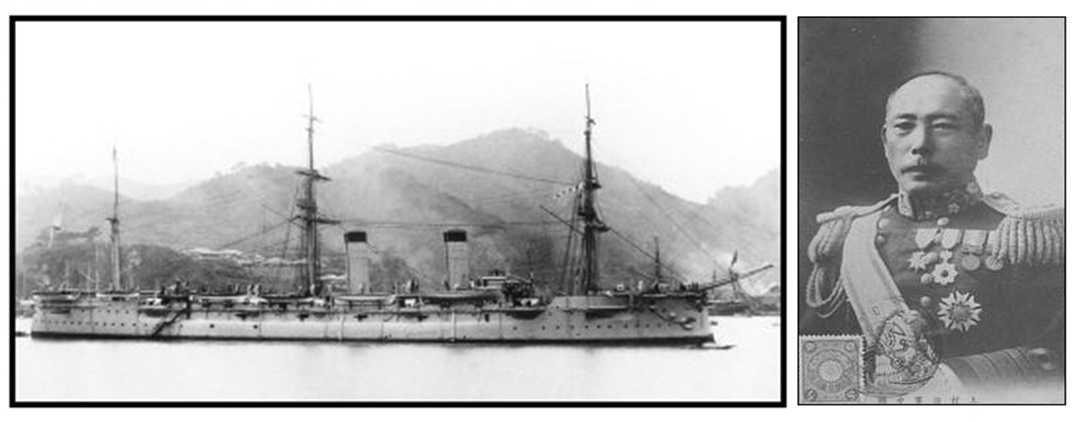

일본의 무선 통신소는 제독 Bezobrasov 제독에게 일본의 카미무라(上村) 제독 순양함대의 위치를 경고하자, 일본에게 일격을 가한 Vladivostok 함대는 안개와 비 속으로 사라지려고 결정하였으며, 대마도 해협의 서쪽 통로는 공격하지 못했다.

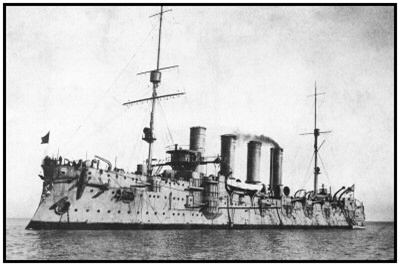

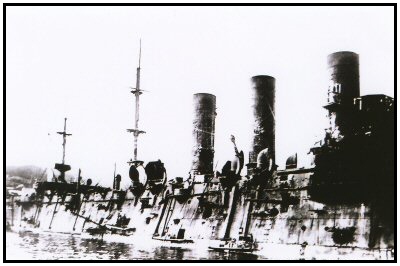

울산 전쟁은 1904년 8월 14일 발발하였다. 울산은 한국 해안의 울산시를 말한다. 함대들은 8500 야드 가까이 가서, 일본함이 먼저 쏘았다. 몇 가지 이유로서 일본 카미무라 제독은 목표물을 할당하면서, 러시아 함선 대열의 마지막 함이자 가장 약한 함대 Rurik호에 집중하였다. 두 번의 포격으로 강력한 동료 전함이 피격되었다. Rurik호는 단시간에 대부분의 장교들을 잃었고, 그리고 비록 크게 훼손되었지만, 물에 떠있었고, 생존자가 줄어드는 가운데 일본인은 고전적인 영웅주의의 칭찬을 즐겁게 받는 가운데서, 나머지 총들이 불을 계속 뿜어대었다.

나머지 러시아 순양함들이 Rurik를 구하려고 했지만, 그러나 손상을 크게 입어, Essen 제독은 08:30에 Rurik를 버리고, 다른 배를 구하려고 결정하며 Vladivostok으로 향했다. 일본의 순양함들은 얼마동안 그 러시아배들을 추격하였고 함포를 계속 쏘았으며, 러시아 순양함에게 손상을 입혔고, Iwate함과 Azuma함은 약간 손상을 입었다. 러시아는 일본보다 더 어려운 조건에 있었다. 그러나 카미무라 제독은 당시 또 다시 설명할 수 없는 결정을 한다. : 그는 3시간만 추격한 후, 바다 한가운데서 러시아 순양함과 Vladivostok 사이에서, 11:15시 한참 밝은 대낮에 일본은 추격을 멈추고 부산항으로 돌아온다.

카미무라는 나머지 두 러시아 순양함 파괴에 실패하였지만, 그는 일본에서 영웅대접을 받았고, 그리고 Vladivostok 순양함대는 다시는 일본함을 괴롭히지 못했다. 울산전투는 대마도 해협을 통하는 중요한 항로를 확보한 것이다. 그러나, 우리가 보는 바와 같이 그것은 다음해, 대마도 전투에 비교하면 전초전에 불과하다.

일본정부는 이미 내각 회의에서 전 쟁을 시작하기 전에 “한국은 어떤 상황에서도 일본의 영향아래에 놓여야 한다”고 결정하고, 그것은 일본군의 한국땅 주둔을 합법화시킨 1904년 2월 23일 의정서 합의로 강제된다.(링크를 보시오)

일본정부는 이미 내각 회의에서 전 쟁을 시작하기 전에 “한국은 어떤 상황에서도 일본의 영향아래에 놓여야 한다”고 결정하고, 그것은 일본군의 한국땅 주둔을 합법화시킨 1904년 2월 23일 의정서 합의로 강제된다.(링크를 보시오)

오른쪽에, 이 그림 한국의 동쪽 해변 그리고 일본 서쪽이다. 중요한 영토는 붉은 색으로 칠해져 있다. 녹색 선은 울릉도에서 일본해군 기지 사세보(佐世保)까지 설치된 최초의 해저 전선의 길을 표시하고 있다. 이것은 첫째 단계는 울산 전투 후의 1904년 9월 2일 준공되었다. (확대하려면 이미지를 클릭하시오)

이 불공정 “조약”을 서명한 후, 일본은 즉시 모든 한국 연안지역 그리고 울릉도에 감시초소를 건설하려고 한다. 한국에서, 이들 감시초소의 숫자는 20개였고 죽변만(울진), 울산, 거문도 그리고 제주도에 설치되었다. 일본의 감시탑 건설 위도는 큐슈 그리고 中國와 같았다.

울릉도의 두 감시초소 중의 하나는 남동쪽(동쪽 탑은 6명의 병사가 주둔한다) 그리고 다른 하나는 북서양 쪽(서쪽 탑에 6명이 주둔한다)이다. 그 건설은 1904년 8월 3일 시작되었고, 그리고 그해 9월 2일 운전이 시작되었다. 해저 케이블은 Vladivostok 함대의 위헙 속에서 시작되었고, 그리고 그해 9월 25일 완성되었다. 이 케이블을 통하여, 울릉도 감시초소는 한국본토에서 사세보 일본해군 기지로 바로 연락할 수 있게 되었다.

울릉도에 일본군대가 주둔한다는 의미는 일본이 이미 우월한 위치를 점한 가운데, 그 섬에 대한 주권을 더욱 침해하는 결과가 된다. 일련의 건설공사와 물자공급 작업, 그리고 이 수역에서 순양활동에서 전함 Niitaka는 울릉도에 설치된 전선을 통하여, 독도-다케시마에 관한 많은 정보를 만들어 제공한다.

울릉도에 일본군대가 주둔한다는 의미는 일본이 이미 우월한 위치를 점한 가운데, 그 섬에 대한 주권을 더욱 침해하는 결과가 된다. 일련의 건설공사와 물자공급 작업, 그리고 이 수역에서 순양활동에서 전함 Niitaka는 울릉도에 설치된 전선을 통하여, 독도-다케시마에 관한 많은 정보를 만들어 제공한다.

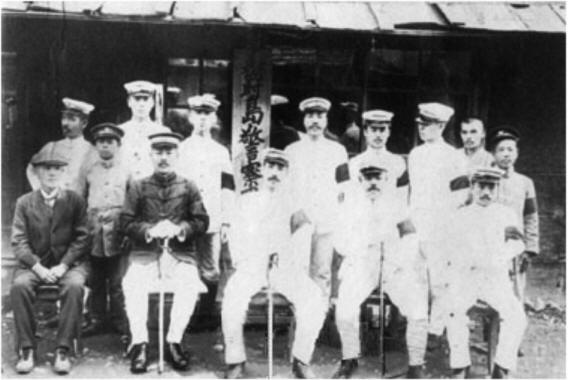

사진 왼쪽으로는 1904년~1905년 러일 전쟁 전 후로 일본의 군대 경찰 관리들이 불법적으로 한국의 울릉도에 주둔하게 된다. 일본의 군대는 이때 전략적으로 중요한 한반도의 전역에 주둔하게 된다.

일본의 군대의 한국점령은 1904년 2월 23일 서명한 강제적 일-한 의정서로 “합법화”된다. 이 조약은 목적은 “한국의 영토를 보장하고 한국의 독립을 조호하기 위한 것…(?)”이다.

울릉도에서 사세보까지 전신선은 동해(일본해)를 통제하는데 대단한 자산이었지만, 이 지역의 잦은 험한 기상으로, 독도는 일본인의 가시성을 확보하는 범위로 연장할 필요가 있었다. 일본이 울릉도와 독도 측량 초안 계획을 만들고 있는 동안, 당시 가장 중요한 해전이 이 섬에 통신소를 건설하기 전에 이 주변해역에서 발생한다. 대마도 전투 후에, 러시아 해군은 거의 파괴되었고, 그리고 일본 해군은 동북아 수역에서 우월성을 점유하게 되었다. 다음 페이지는 이 웅장한 전투와 일본해군의 독도의 군사화를 취급한다.