정치적인 관점에서, 우리는 국가적인 차원에서 일본은 독도가 일본 영토이 일부라고 생각하지 않았으며, 이것은 여기서 볼 수 있는 많은 역사적인 지도에 나타난다. 지도1, 지도2, 지도3, 지도4. 우리는 또한 일본의 최고위층이 울릉도와 기타 섬이 시마네현의 일부가 아니라고 결론지은 사실을 이 문서를 통해 알고 있다.(링크) 이 페이지는 정치적인 관점을 다루기 보다는, 이 지역에 관하여 지식이 많은 일본사람들의 관점을 취급하고자 한다. 이 문서들을 통하여, 우리는 이러한 일본인들의 활동이 일본의 역사적인 독도에 대한 주장에 대한 근거로서 유효한지를 알아보고자 한다.

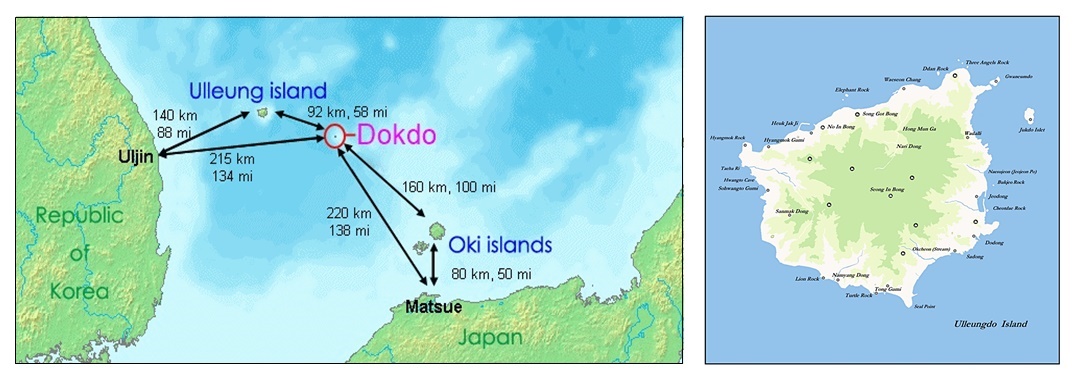

20세기 초는 아직 증기선과 범선들이 다니던 때였고, 역사적 기록은 이들 일본 어업선박들이 매우 현대화되었다고 한다. 20세기 문서들은 독도에 신선한 음료수가 부족하기 때문에 섬에 접근하기가 어렵고, 머무는 기간이 한정될 수 밖 없었다고 한다. 이러한 요인들은 이 지역으로 항해한 어부들이 이 지역을 일본 땅의 일부라고 생각하기 어렵게 만들거나, 울릉도에 부속된 땅이라고 결정하는 역할을 하였다.

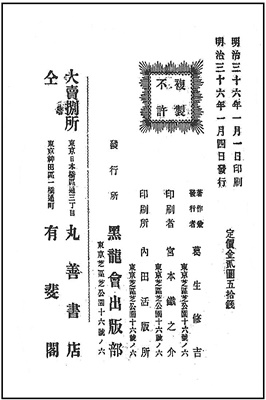

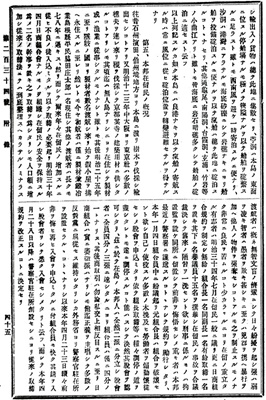

이 어업 지침서는 1901년 3월 당시 어업시즌에 대비하여 발간된 것이다. 따라서 독도관련 자료는 그 전년도(1900년)에 수집된 것이다. 이 짧은 문구는 일본이 소위 “주인 없는 땅”이라고 하여, 독도를 편입하기 5년 전부터 한국은 독도를 인식하고 있었음을 확인시켜준다. 또한, 그것은 울릉도에 있는 한국인들이 1900년 10월 당시 공포된 칙령 41호를 알고 있었음을 보여 준다.(링크를 보시오)

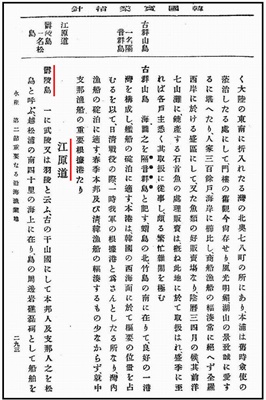

“…약 30-리 울릉도 동남쪽, 그리고 일본의 오키 주에서 북서쪽으로 대략 같은 위치에 사람이 살지 않는 섬이다. 날씨가 맑으면 山峯(성인봉)에서 그 섬을 볼 수 있다.

한국과 일본 어부들은 그것을 “Yanko”라고 부르며, 길이는 약 10-cho이다. 해안은 굴곡이 심하고 복잡하여 배들이 정박할 수 있고 바람과 파도를 피할 수 있다. 그러나, 화목을 구하거나 음료수를 구하기가 어렵고, 땅을 몇 몇 shaku (1.0 – 1.5미터) 깊이 파도 물을 발견하기 어렵다.

거기에는 많은 강치가 살고 있으며 섬 주변에는 많은 전복이 있으며, 해삼, 우무가사리 등이 많다. 몇 년 전. 잠수장비를 갖춘 배가 야마구치(山口)현에서 어업을 나갔지만, 그들은 많은 강치들이 물로 뛰어드는 때문에 어업을 제대로 할 수가 없었고, 먹을 물이 부족해서 항구로 되돌아 와야만 했다. 그것은 5월 또는 6월이 강치들의 번식기였기 때문일 것이라는 결론을 내렸다.

오이타(大分)현에서 몇 년 전부터 5월 또는 6월에 상어잡이를 나갔는데, 상어잡이 어구를 설치할 좋은 곳이 거기에 있었다. 우리는 지난 봄에 거기서 돌아온 어부들에게 질문을 하였는데, 그들은 말하기를 충분히 좋은 곳이라고 말하기 어렵다는 것이었다. 왜냐하면 그는 거기에 다만 두 세 번 갔지만, 매년 몇 마리만 잡는다고 하였다. 그가 당시 말한 것은 그의 직업적인 관점에서 말한 것이고, 상어와 고기가 어떻게 사는지를 알고 있으며, 이것으로 보아 그 지역은 어업의 가능성이 있는 것으로 보아 장래에 어업기지로서 가능성이 있다. 이 섬은 업무에 참고할 가치가 있다. …”

한국의 독도 인지는 역시 흑룡회의 조선어업지침서에서 증명되었다. 그것은 명확하게 한국과 일본 어부들이 이 섬을 Yangko(Liancourt의 방언)라고 부른다고 하였다. 이 일본문서는 1905년 일본의 독도 편입 3년 전에 한국이 이 섬을 인식하였음을 보여준다.

독도의 음료수 부족도 여기서 언급되었다. 이것은 일본 본토에서 먼 곳 까지 모험을 하며 어업을 하는 것이 어려움을 보여주었고, 오랫동안 독도에 머물지 못하게 하였다.

이 책은 독도(Liancourt-Yankodo)를 일본의 흑룡회 어업지침서에서 울릉도와 독도 목록에서 다루고 있다. 중앙 페이지 위에는 울릉도(鬱陵島)와 함께 강원도(江原道)를 다음 장에서 다루고 있다. 그 다음 페이지에서부터 그리고 다음 장에서는 “Yangkodo-ヤンコ島” (독도)를 간단히 다루고 있으며, 다음 장은 한국의 본토 강원도의 죽변을 다루고 있다. 다시 말하면 이 지침서는 독도를 한국영토로서 다시 열거하고 있는 것이다. 이 페이지 자체에서 독도는 “한국 업무 지침서”로 문서화되어 있다.

“…Yankodo(독도) 일본 오키섬과 울릉도의 중간에 있으며 30리의 거리에 있다. 혹시, 계류장이 해변에 설치될 수 있겠지만, 화목을 구하기 어렵고, 음료수도 구하기 어렵다. 전복, 해삼, 우무가사리 등을 수확할 수 있다. 비록 많은 상어들이 수역에 살고 있지만, 강치들이 이 지역에 많이 살고 있기 때문에 상어를 잡기가 어렵다…”

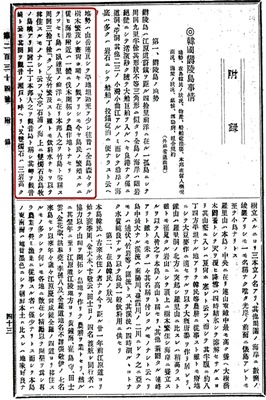

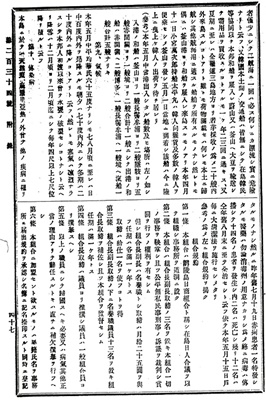

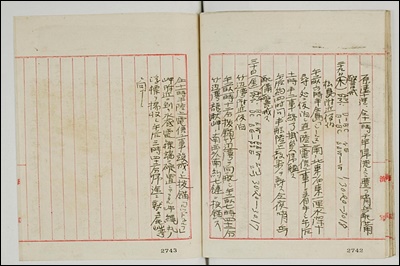

1902년 일본문서 제목, “외무성, 통상국, 문서 부: 교역 문서들” (外務省通商局編纂 通商彙纂)가 발간되었다. 부속문서에는, “한국의 울릉도 상황”이라고 제목이 적혀있고, 그리고 울릉도의 지리, 기후, 인구, 생산품, 상업, 어업, 운송, 정박, 그리고 풍토병에 대해서 자세히 기록하고 있다.

1902년 일본문서 제목, “외무성, 통상국, 문서 부: 교역 문서들” (外務省通商局編纂 通商彙纂)가 발간되었다. 부속문서에는, “한국의 울릉도 상황”이라고 제목이 적혀있고, 그리고 울릉도의 지리, 기후, 인구, 생산품, 상업, 어업, 운송, 정박, 그리고 풍토병에 대해서 자세히 기록하고 있다.

이 기록은 울릉도와 독도에 관한 모든 정보를 제공한다. 그것은 울릉도의 상황에 대한 진실된 내용을 밝혀주며, 그리고 한국의 문제로서 일본 도해자들의 몇 가지 문제들도 있다. 또한, 거기에는 울릉도 지역으로 수백 km를 항해하여 온 전라도 사람들에 관한 이야기가 있다. 거기에는 또한 독도(Yangkodo) 어업부분에 관한 간단한 내용도 있다.

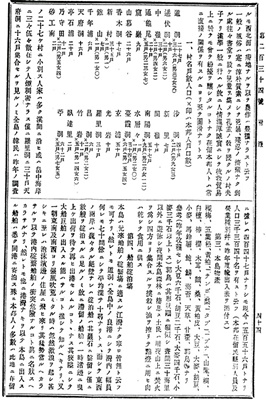

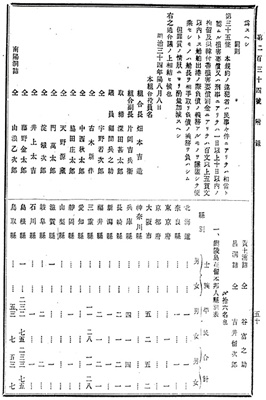

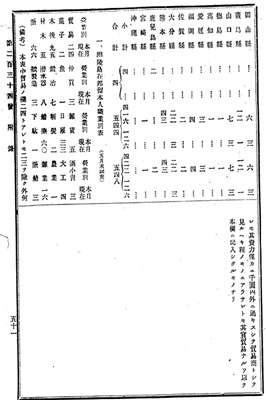

도동 (道洞) – 27명 한국인; 36명 일본인

도동 (道洞) – 27명 한국인; 36명 일본인복동 (伏洞) – 10명 한국인; 2명 일본인

중령 (中嶺) – 30명 한국인; 2명 일본인

통구미 (通龜尾) – 20명 한국인; 5명 일본인

굴암 (窟巖) – 7명 한국인

산막곡 (山幕谷) – 26명 한국인

햐옥동 (香木洞) – 1명7 한국인

신촌 (新村) – 35명 한국인; 1명 일본인

추산 (錐山) – 7명 한국인; 1명 일본인

천년포 (千年浦) – 6명 한국인

천부동 (天府洞) – 16명 한국인

정석동 (亭石洞) – 20명 한국인

내수전 (乃守田) – 11명 한국인; 2명 일본인

사공남 (砂工南) – 2명 한국인

사동 (沙洞) – 40명 한국인; 2명 일본인

힌리 (新里) – 7명 한국인

간령 (間嶺) – 10명 한국인

남양동 (南陽洞) – 57명 한국인; 9명 일본인

수층 (水層) – 1명 한국인; 1명 일본인

대하동 (臺霞洞) – 34명 한국인; 6명 일본인

현포 (玄浦) – 50명 한국인

광암 (光岩) – 10명 한국인

나리동 (羅里洞) – 30명 한국인

창동 (昌洞) – 6명 한국인; 2명 일본인

죽암 (竹岩) – 11명 한국인; 5명 일본인

와달리 (臥達里) – 2명 한국인

저동 (苧洞) – 62명 한국인; 5명 일본인

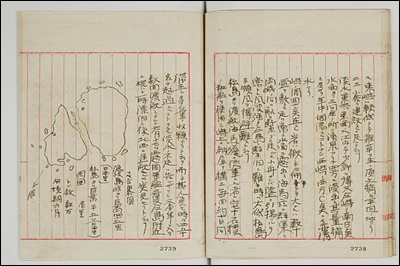

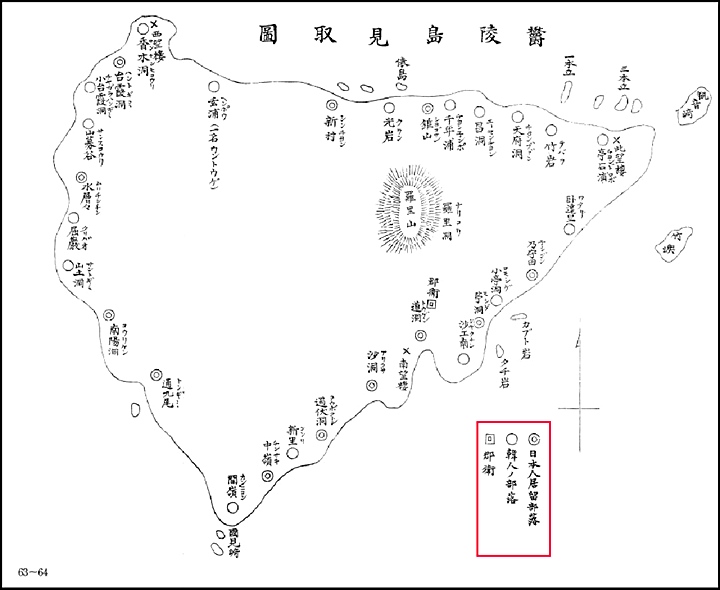

왼쪽의 지도는 20세기 초에 울릉도의 한국인과 일본인 “거주자”의 차이를 나타내고 있다

왼쪽의 지도는 20세기 초에 울릉도의 한국인과 일본인 “거주자”의 차이를 나타내고 있다

이 그림은 울릉도에 설치한 일본해군 감시초소들이 위치를 보여준다. 일본의 감시초소들은 “望樓”라고 표시되어 있고, 그리고 우리는 1905년 지도가 인쇄된 당시에 3개의 일본 군대감시초소가 있음을 알 수 있다.

이 지도 아래에는 한국과 일본인들의 마을 위치를 설명하고 있다. 일본인들 마을은 “日本人部落居留(일본인부락거류)”라고 기록하고 있으며 한국인 정착지는 “韓人部落(한일부락)”이라고 적었다. 번역은“..외국인 땅에 거주한 일본인과 한국의 정착지…”

이것은 명확하게 일본인들의 울릉도 거주는 통과자들이거나, 일시적인 거주임을 알 수 있다. 일본의 독도에서 이런 활동은 대부분 전적으로 불법적인 울릉도 항해를 통하여 이루어지고 있었기 때문에, 일본인들은 리앙쿠르 바위섬(독도)을 일본의 일부로 간주하지 않았다.

또한, 섬 동쪽 약 50해리에는 3개 작은 섬들이 “량코도” (리앙쿠르 바위섬(독도)), 라고 부르는데 일본의 거주자들은 마츠시마(松島)라고 부른다. 여기에는 전복이 있고, 따라서 몇 몇 어부들이 거기에 간다. 그러나, 식수는 부족하여 오랫동안 어업을 하기에는 불가능하다. 그들은 이 섬(울릉도)에서 4 ~5일 머문 뒤에 돌아왔다….”

위 울릉도 어업에 관한 부분은 어느 정도 사실이다. 일본의 다케시마 로비스트들은 울릉도에 거주하는 한국들은 대부분 농업인들이고 해양기술이 발달하지 못했기 때문에 독도에 갈 수 없었다고 주장한다. 그러나, 위에 언급한 바처럼, 울릉도에 있는 많은 한국들은 해마다 전라도에 있는 거문도에서 울릉도로 항해하였다.

위 울릉도 어업에 관한 부분은 어느 정도 사실이다. 일본의 다케시마 로비스트들은 울릉도에 거주하는 한국들은 대부분 농업인들이고 해양기술이 발달하지 못했기 때문에 독도에 갈 수 없었다고 주장한다. 그러나, 위에 언급한 바처럼, 울릉도에 있는 많은 한국들은 해마다 전라도에 있는 거문도에서 울릉도로 항해하였다.

이 거리는 믿을 수 없을 정도로 먼 약 550km 거리이다. 이규원의 1882년 측량 그리고 울릉도 일기는 역시 기록하였다. 한국인들은 거문도, 초도, 그리고 전라도 낙안에서 배로 울릉도로 항해하여 왔다. 이규원의 기록은 다른 기록 가운데서 이들 한국 목수들을 기록하고 풍부한 울릉도 목재를 활용하여 배를 만들었다고 기록하였다.

지도 오른쪽에는 한국의 남쪽 전라도가 분홍색으로 표시되어 있다. 밝은 녹색 표시는 어떻게 이들 용감한 사람들이 울릉도에 도착하기 위하여 봄에 상당한 거리를 항해하였는지 가능한 항로를 표시하고 있다.

1883년, 일본의 도해자들은 강제적으로 일본정부에 의해서 퇴거당했고 울릉도 도해 금지령이 내려졌다. 그러나, 금세기에 들어서 일본인들은 한국인을 압도하게 되었고 일본경찰이 영구적으로 주둔하게 되어 울릉도를 통제하게 된다. 다시 우리는 일본인의 리앙쿠르 바위섬(독도) 활동은 울릉도에 민간인 침범을 통하여 이루어지고 있음을 알 수 있다.

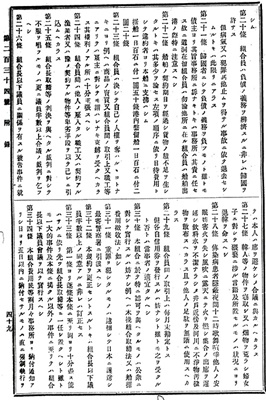

페이지 5

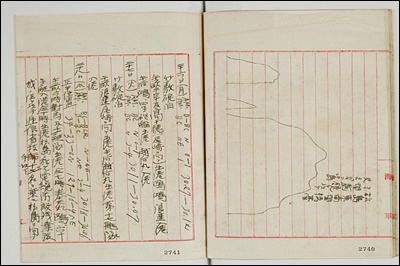

“그러나 동도는, 상대적으로 갈대와 함께 낮으며, 그 위는 평평하여 2-3개의 건물을 지을 만하다. 작은 양의 소금끼 있는 물이 동도의 동쪽 입구에서 난다. 지표수는 동도 남쪽에 “B”라고 표시한 부분 5.4 미터 아래에서 나온다. (첨부된 지도 페이지 7 위를 참고) 그것은 매우 많은 양이며 년중으로 마르지 않는다. 서도에는 명확히 “C”라고 표시한 부분에 물이 난다.(첨부된 지도 페이지 7 위). 섬 주변에는 흩어진 바위가 있고, 큰 것들은 그 위에 열장 가까운 다다미를 펼칠 수 있는 것 같다. 그 바위들은 언제나 거기에 서있다. 거기에는 역시 많은 숫자의 강치가 있다. 배들은 두 섬을 연결할 수 있고, 그리고 작은 배는 해변에 끌어댈 수 있다. 거기에는 항상 강한 바람이 불고, 그때 어부들은 울릉도로 돌아온다. 사람들이 말하기를 그들은 울릉도에서 항해하여 와서, 독도 섬에 올라가 강치잡이를 하는 일본 배들과 함께 60~70개의 돌로 움막을 만들었다. 그들은 각각의 항해에서 10일 정도 머문다….”

6 페이지

“그리고 그들은 많은 고기를 잡았다. 거기에는 흔히 40-50명이 넘는 사람들이 있을 때도 있다. 그가 말하기를 물이 부족하여 몇 번 섬으로 건너갔다고 한다….”

여기서 다시 독도는 어업과 강치사냥이 이루어지던 기지였다고 기록하고 있다. 당시 어부들과 강치 사냥꾼들은 물이 부족했기 때문에 섬에 오래 머물 수가 없었다…”

울릉도의 일본인 불법체류자들은 기껏해야 섬의 상황에 대해서는 조금밖에 모른다. 그들은 보통 울릉도의 수역에서 계절을 따라 어업을 하던 사람들이고, 가을이면 고향으로 돌아가던 사람들 임시 거주자들이었다. 당시 조선~일본의 어업협약에 따라, 일본의 어부들은 그들이 채취한 해산물에 대해서 세금을 내야 했다. 그러나 그들은 세금을 내지 않았다. 그들은 이들 일본인들을 비난하지 않았고 이 지역에서 상황에 밝은 빛을 가져다 주었다. 그것은 불법적으로 어업과 목재를 벌채하는 일본 사람들이 울릉도에 살면서, 도리어 의도적으로 독도를 일본 땅이라고 주장하게 된 것이다. 이러한 모순은 울릉도에 합법적으로 일년 내내 살고 어업과 농업에 종사하던 사람들과는 대립되는 것이었다.

일본의 가까운 본토에서 왕복으로 300 km 이상 항해하는 거리는, 기구를 갖춘 일본어부들에게 척박한 바위는 해로운 것이었다. 리앙쿠르 바위섬(독도)은 동해의 한가운데 있다. Liancourt 주변 수역들은 흔히 매우 연중 150일 비가 오는 거친 바다다. 이 지역 85%는 언제나 구름이 끼거나 비가오고, 눈이 온다. 독도는 본질적으로 이 험난한 환경에서 거주지를 제공할 수 없는 척박한 바위들이 모여있는 곳이다.

독도의 음료수 부족은 Liancourt에 대한 상황을 설명하는 대부분이기록에서 상세히 언급되고 있다. 독도의 음료수에 관한 가장 좋은 역사기록은 일본 전함 대마도호의 1904년 11월측량 기록이다. “..거기에는 산꼭대기에서 흐르는 몇 개의 장소가 있으나, 양이 많지 않고 식수원도 강치들의 배설물로 오염되어 있다. 화학성분 검사결과는 아래와 같고, 그 물은 먹을 수 없는 것이었다. …간단히 말해 주된 섬은 척박한 바위로서, 거친 바다 바람에 노출되고, 거주할 정도의 크기를 만들 장소가 드물다. 음식을 끓일 연료, 마실 물, 그리고 음식도 없다.”