첫째 장의 첫째 부분에서는 안용복 사건과 관련된 조선의 문서를 다룬다. 대부분의 그것은 조선(한국) 기록이다. 최근까지도, 많은 일본학자들은 안용복 사건이 일어났는지에 대해서도 의심을 하였다.

첫째 장의 첫째 부분에서는 안용복 사건과 관련된 조선의 문서를 다룬다. 대부분의 그것은 조선(한국) 기록이다. 최근까지도, 많은 일본학자들은 안용복 사건이 일어났는지에 대해서도 의심을 하였다.

그러나, 2005년 3월 16일 시마네 신문은 1696년 일본인들이 울릉도와 독도에 침입한 것에 대해서 조선인들(안용복 등)이 항의한 일에 대해서 정확히 어떤 일이 일어났는지를 알려주는 새로운 정보를 밝혔다. 여기에 기사 요약과 사진 그리고 일본의 원고가 있다.

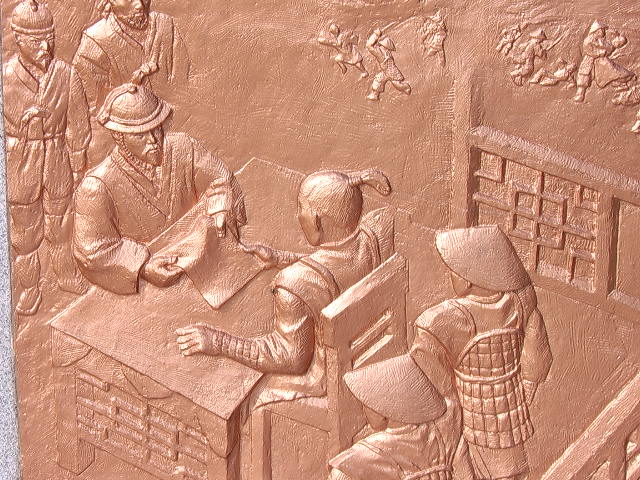

오른쪽에, 양각의 상세한 조각은 안용복이 일본인 어부들에게 조선의 울릉도와 자산도(子山島-독도)를 떠나도록 요구하는 협상을 묘사한다. 그의 용감한 행동으로 幕府는 울릉도 지역 도해 금지령을 내린다. 이 도해 금지령은 1837년 일본인이 울릉도를 침입한 이후 한번 더 내린다. ( 링크를 보시오 )

시마네현 지방 신문 山陰中央新報는 안용복을 심문한 일본문서가 새로이 발견되었다고 보도하였다. 1696년 안용복 역사에는 그가 일본인의 독도 어업을 항의하기 위해 일본으로 갔다고 한다. 이 뉴스기사에 의하면, 일본으로 건너온 이유에 대하여 질문을 받은 안용복은 일본인 정부관리에게 일관되게 그가 울릉도와 독도에 대한 조선의 주권을 주장하기 위해 왔다고 주장하였다.

시마네현 지방 신문 山陰中央新報는 안용복을 심문한 일본문서가 새로이 발견되었다고 보도하였다. 1696년 안용복 역사에는 그가 일본인의 독도 어업을 항의하기 위해 일본으로 갔다고 한다. 이 뉴스기사에 의하면, 일본으로 건너온 이유에 대하여 질문을 받은 안용복은 일본인 정부관리에게 일관되게 그가 울릉도와 독도에 대한 조선의 주권을 주장하기 위해 왔다고 주장하였다.

최근에 밝혀진 문서에서, 안용복은 “일본인은 울릉도를 다케시마, 그리고 자산도(子山島-조선의 명칭 독도)를 마츠시마(松島)라고 부르며, 그것들은 모두 강원도에 속한다.”고 하였으며, 조선(한국)의 8도 지도에서는 이 섬들이 표시되어 있다.

山陰中央新報는 또한 발견된 문서에서 무엇이 자산도(子山島)(우산도)인지 논란이 되고 있다고 보도하는데, 그러나 안용복의 설명에 근거하면, “다케시마는 조선에서 30리, 그리고 다케시마에서 마츠시마(松島)까지는 50리…”라고 하였는데 자산도(子山島)는 현재의 독도인 것 같다. 이 문서는 시마네현에서 수 세기 동안 거주해 온 무라가와 가문 문서 수장고에서 발견되었다.

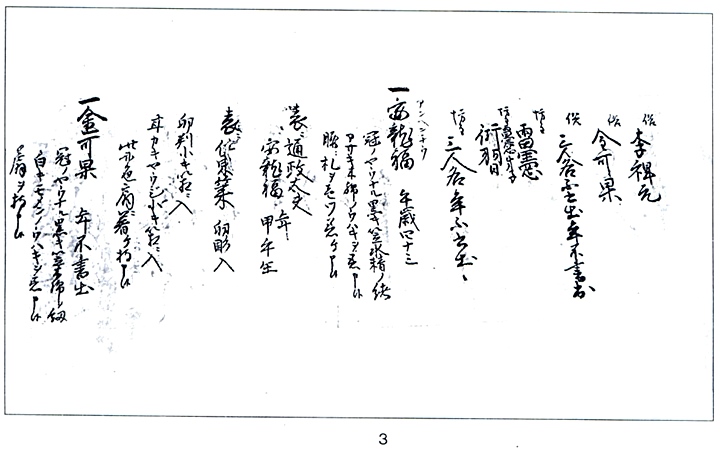

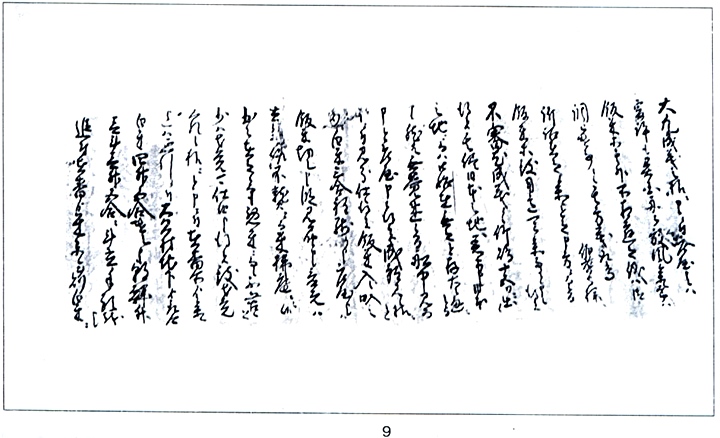

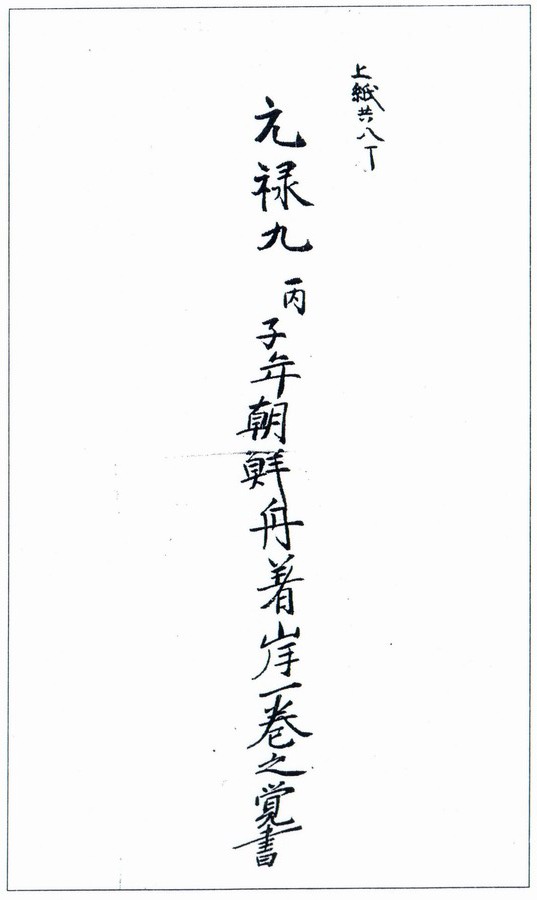

오른쪽 이미지는 안용복과 그와 함께 오키 섬에 도착한 선원에 관한 자세한 문서기록이다. 이 기록의 두 번째 페이지는 안용복의 배를 묘사하고 있다.

오른쪽 이미지는 안용복과 그와 함께 오키 섬에 도착한 선원에 관한 자세한 문서기록이다. 이 기록의 두 번째 페이지는 안용복의 배를 묘사하고 있다.

그 내용은 다음과 같다:

길이: 갑판 9.03 미터(약 29.5 feet), 바닥 6.03 미터(약 20 feet)

한척의 조선 배는 폭이 약 3.65 미터 (약 12 feet) 그리고 깊이 1.2 미터(4.2 feet)이다.

그 배는 80석을 실을 수 있다 (무게 단위)

두 개의 돛대와, 두개의 돛, 한 개의 키, 다섯 개의 노, 두 개의 무명 깃발이 달려 있다.

두 개의 나무 닻, 4 개의 닥나무 묶음, 돛자리, 개가죽.

승객 수: 11 명

일반인: (),(),(). 3명의 이름과 그들의 나이는 기록되지 않았다.

스님: (),() 다른 3명의 이름은 기록되지 않았다.

안용복

나이: 43세 .

그은 검은 모자를 쓰고, 수정갓끈, 그리고 얇은 무명 두루마기를 입었다. 허리에는 장식 띠를 달았고, 거기에는 한자글씨가 써 있었다. 그는 인장(印章)을 가지고 있었으며, 작은 박스, 부채와 작은 상자에 귀쑤시개가 들어있었다.

김가과(金可果)

나이: 나이는 기록되지 않았다.

그는 검은 갓을 쓰고 무명 띠와 흰색 두루마기를 입었다. 그는 부채를 들었다.

4 페이지 안용복과 함께 일본으로 항해하여 온 사람들에 관한 자세한 내용이다.

스님:

뇌헌(雷憲), 흥왕사 주지

그는 뾰족한 고깔모양 모자를 쓰고 목에는 무명 띠를 둘렀다. 그의 옷은 좋은 실로 짠 옷을 입었고 부채를 들고 있었다.

己巳, 윤 삼월 18일

雷憲은 그 자리에서 직접 쓴 문서에 금오인장(金烏印章)을 찍어 주었다.

강희(康熙) 28년 潤 三月 20日

雷憲은 금오인장을 찍은 문서를 보여주었고 그것은 즉시 복사하였다. 상자는 30cm 길이에 12 cm 폭, 그리고 12cm 높이였다. 그것은 자물쇠가 잠겨있었고 안쪽에는 대나무 산목(算木) 벼루와 붓이 들어있었다.

또한 雷憲의 제자가 1명 있었는데, 그는 33세의 나이로 스님의 훈련과정에 있었다. 위에 언급한 安龍福, 雷憲, 그리고 김가과(金可果) 3인 외에 연습(連習)이라는 사람이었다. 그들은 조선팔도(아래)를 보여주며 조선 8도의 이름을 썼다. 3 명 중에, 안용복은 통역 일을 담당하였다.

배에 다른 것도 실었는지 묻자, 그가 대답하기를 소금에 절인 마른 물고기 약간, 그리고 먹을 수 있는 해초 약간이 있다고 하였다. 배의 내용물 목록은 뒤에 기록되었다.

다섯 스님들에 관해서 묻자, 그가 말하기를 그들은 죽도(竹島) (울릉도)를 둘러보기 위해 동승했다고 한다.

다섯 스님들이 모두 같은 종파인지, 어떤 종파인지를 묻자, 雷憲은 그 명칭을 붓으로 써주었다. 그러나 그가 쓴 것이 무엇인지 확실히 알 수가 없었다. 그러나 그가 쓴 것은 다음 날(21일) 짐꾸러미 목록과 환자()의 이름과 함께 편지로 ()로 보내졌다.

안용복에 의하면, “다케시마(울릉도)는 竹島 섬이다. 그가 말하기를 그 섬은 조선의 강원도 동래부에 있는 울릉도이며, 조선은 죽도 섬이라고 부르기도 한다고 조선팔도 지도를 보여주며 말하였다. 마츠시마(松島-독도)는 조선팔도 지도에도 기록되어 있는 子山島(于山島)이며 역시 강원도에 속한다고 하였다.….”

3월 18일 당자, 그들은 조선에서 아침을 먹고, 배를 출발시켜 그날 저녁 다케시마(울릉도)에 도착하였으며, 거기에서 저녁을 먹었다.

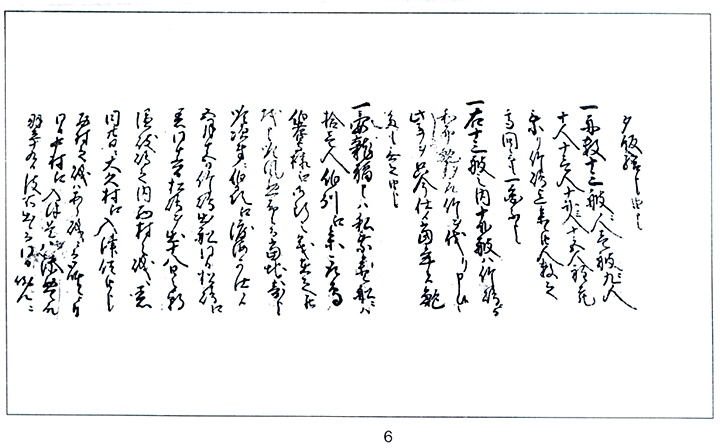

6페이지에는 조선에서 울릉도, 마츠시마(松島)(독도)와 일본 오키 섬으로의 여행에 대한 상세한 내용이 있다.

13척의 배들이 죽도(竹島)(울릉도)로 출발하였는데, 각각 9명, 10명, 1명, 12명, 13명, 그리고 15명이 승선하였다. 어떻게 해서 그렇게 많은 배들이 갔는지에 대한 이유는 지금으로서 알 수가 없다. 13척의 배들 가운데서 12척이 울릉도(竹島)로 해초를 채취하고, 고기를 잡고 대나무를 채취하고 떠났다. 그들이 말하기를 그해에 전복은 별로 많지가 않았다고 하였다.

안용복에 의하면, 막부에 항의하기 위하여 11명의 사람들이 순풍을 타고 백주(伯州)에 도착하였다고 한다.

5월 15일 그들은 다케시마(울릉도)를 떠나, 그날 마츠시마(松島)(독도)에 도착하였고, 16일에는 마츠시마(松島)(독도)를 떠나 18일 아침 오키 섬 해안 서촌에 도착하였다. 그리고 20일에는 대구촌(大久村)항구에 도착하였다. 서촌 해안은 거칠어서 그들은 그날 중촌(中村)항으로 갔다. 19일 다음날 그들은 거기를 떠나서 大久村에 있는 가요리항에 그날 저녁에 도착하였고, 20일에 그들은 大久村으로 갔다.

안용복이 말하기를 죽도(竹島-울릉도)에서 조선까지 30리, 그리고 죽도(竹島)에서 마츠시마(松島)(독도)까지 50리이다.

안용복과 도라배(박어둔)는 죽도(竹島) (울릉도)에서 4 년 전 여름 伯洲로 데려왔다. 그가 말하기를 그가 이번에는 박어둔을 데려오지 않고 죽도(竹島)에 남겨 두었다.

조선을 떠날 때, 그들은 쌀 5말 3되(약 18리터)를 자루에 담고, 13개의 배에 나누어 실었다. 그가 말하기를 이제는 쌀이 별로 남아있지 않다고 하였다.

그들은 伯州에서 몇 가지 업무를 보고, 그들은 12척의 배와 함께 6월과 7월 사이에 죽도(竹島)에서 물건을 싣고 伯州主와 運商에 선물하기 위해서 伯州로 돌아갈 예정이라고 말했다.

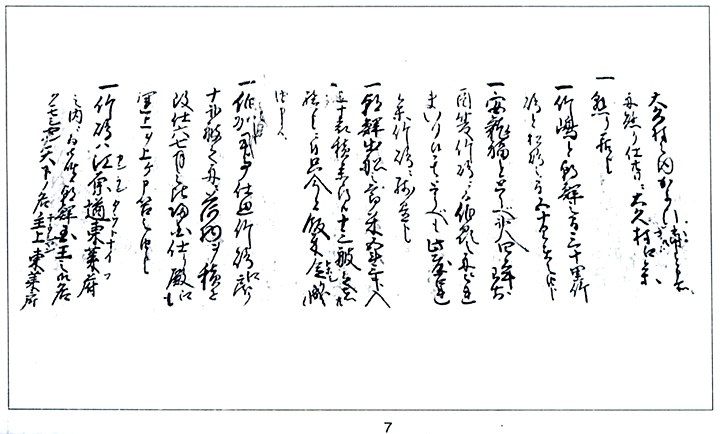

죽도(竹島) (울릉도)는 강원도 동래부에 속하고 조선왕의 지배아래 동래부전의 이름을 받고 있는 일도방백이다. 죽도(竹島) (울릉도)의 관리 명칭은 동래부사라고 안용복이 말하였다.

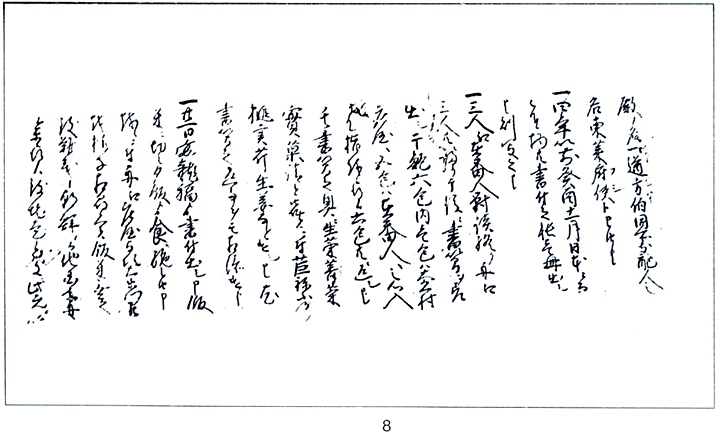

8 페이지는 안용복과 선원들이 음식에 관한 몇 가지문제에 대하여 말하고 있다.

일본이 4년 전 11월에 준 것 몇 가지와 함께 서북 책 한권을 선물하였다. 이 책은 즉시 사본으로 만들었다.

3명의 조선인은 회담이 끝난 후, 제번인은 가고, 3명은 그들의 배로 돌아가 마른 전복 6조각을 가져와, 하나는 대구촌에 주고 다른 다섯 개는 제번인에게 정중한 편지와 함께 주었다. 그러나 그들은 모두 돌려주었고 편지 끝에는 약간의 과일을 요구하였다. 따라서 우리는 그들에게 약간 상치와 과일, 생강 등을 주었고 그들의 편지에 대한 답신을 썼다.

21일, 안용복은 편지를 보냈는데, 거기에서 그들은 쌀이 떨어졌고, 저녁에 먹을 것이 없다고 하였다. 따라서 (…)을 보내어 점검해보라고 하였으며, 먹을 쌀이 없음을 확인하였다. 안용복에 따르면 그들은 조선에서는 외국 배가 오면, 음식을 주는데, 일본은 그렇게 하지 않는지 물었다.

(…)는 또한 말하기를 필요한 쌀이 제공된 후 외국배가 혹시 날씨가 나빠서 정박하지 않을수 없었는지 물어보았다. 그러나, 이 배에서 우리는 소송을 하러 왔기 때문에 충분한 쌀을 가지고 오지 않았다. 그들은 15일 다케시마(울릉도)를 떠나 바로 일본으로 도착하였기 때문에 앞에서 말한 바와 같이 양식이 부족하다고 하였다. 배를 조사해 본 결과 3홉의 쌀이 남아있음을 알게 되었다.

현재 그들은 쌀이 떨어져서 먹을 것이 없다고 하였다. 그들이 제번소로 가기 전에, 4 되 5홉의 쌀을 주었다. 그 쌀은 大久村의 몇 명의 서민들이 쌀 1 말 2되 5홉을 주었다. 또 제번소에서 쌀 1 말 2 되 3홉을 더 주었는데 이것은 조선 수량으로 3말에 해당하는 것이다. 두 번째 쌀 공급은 21일에 주었고, 3번째 공급은 22일에 주었다.

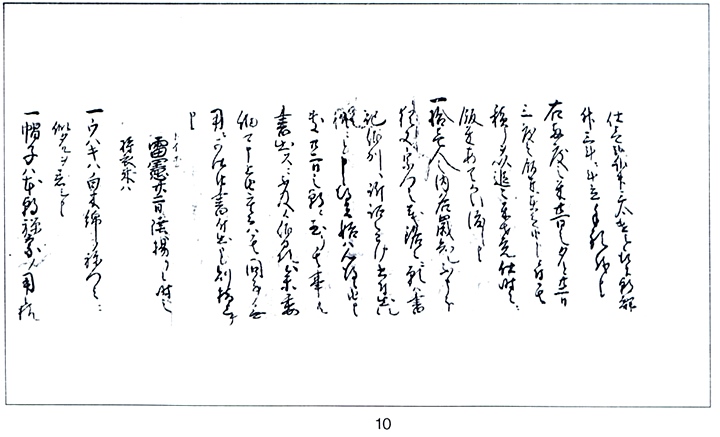

10 페이지 안용복 선원들의 항의 서술

11명 중에서 몇 명의 이름과 나이가 알려지지 않았음에도 불구하고, 그들의 종파도 알려지지 않았다. 그리고 그들은 백주에게 항의하려고 계속 머물렀다. 22일 아침, 그들은 아직 내용을 서술하지 않았다. 따라서 우리는 그들이 伯洲에 항해하여 온 목적을 상세히 조사하고 거기에 대해 보고를 할 예정이다.

무엇 뇌헌이 22일 일본에 도착하였을 때 입은 것:

흰색 무영외투로 거칠게 삼베로 짠 내피의 모자는 일본의 승려를 나타낸다.

묵주를 든 그는(뇌헌) 불교 선종 스님 같았다. 거기에는 수 백개의 염주가 달려 있었다. 그는 모자를 쓰고 있지 않았다. 그의 제자 연습은 그와 비슷한 옷을 입고 있었다. 그의 염주 묵주는 크기는 크지만, 염주의 숫자는 뇌헌의 묵주가 더 많았다.

22일, 안용복, 이비원, 뇌헌과 그의 제자들은 육지에 상륙하지 않을 수 없었는데 왜냐하면 서풍이 매우 강하게 불어서 배에서는 편지를 쓸 수가 없어서 그들은 해변 가까이에 제공해준 작은 집에서 편지를 썼다.

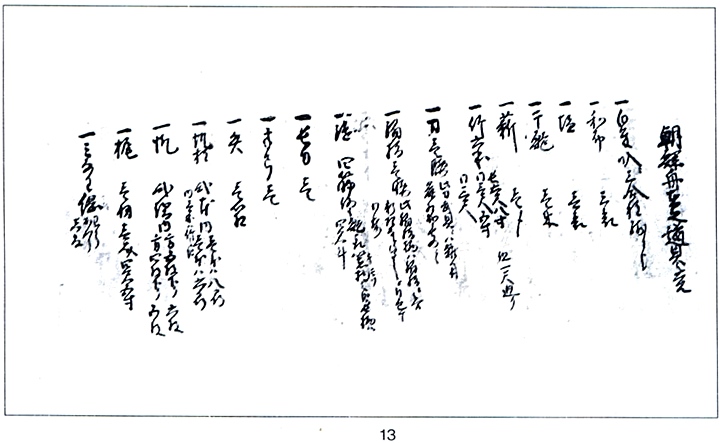

12 페이지 보고서는 사건의 간단한 요약이다.

여기 보고서는 21일 배에서 쓴 것이고, 이번에 소송하러 온 내용이며, 전체적인 이야기가 있다. 22일부터 육지에서 논의가 시작되었다. 따라서 문서들은 그전부터 지금까지 일어난 일에 대해서 기록한 것이다.

21일부터 23일까지 바람과 비가 매우 강하게 몰아쳐서, 우리는 조선 배를 서향(西鄕)으로 옮겼다. 하지만 배를 육지로 옮기는 작업은 매우 힘든 일이었다. 배와 짐꾼들은 大久村으로 옮겼다. 18일부터 시작하여 서풍이 매우 강하게 불어서, 매일 바다에 있는 배가 다닐 수가 없었다.

22일 청원서를 석주에 보내고 (…) 돌아왔다 (..) 그리고 (..) 대구촌으로 보내기 위하여 왔다. 그들에게 장곡 쌀과 약간의 음식을 공급하였다. 이것을 보고 기뻐한 조선인들은 우리들에게 편지를 주고 우리는 즉시 그것을 발송하였다. 문서 (..)와 기록의 목록을 조선인들이 제출하였고 (..) 전달하였다. 보고서 끝부분…5월 23일.

1. 쌀 약 3 홉

2. 해초 한 표

3. 소금 한 표

4. 전복 한 자루

5. 땔나무 한단(6 척 길이에 8촌의 폭 그리고 1 척 둘레)

6. 대나무 6개

7. 칼 한개 (이 칼은 무기로 사용할 수 없는 것으로 품질이 나빴다.)

8. 개인 호신용 칼 1개(원래 목적에도 불구하고 이 칼은 음식을 만드는데 사용되었다. 따라서 이 칼은 부엌용 칼과 같았다.)

9. 4 개의 작살(그것들은 모두 전복을 채취하는데 쓰였고, 가장 긴 것은 4 척이었다.)

10. 한 개의 긴 칼.

11. 작은 활.

12. 한 상자의 화살.

13. 두 개의 돛대(한개는 8 발(yard) 길이이고 다른 것은 6 발이었다. 그 중의 하나는 대나무로 만들었다.)

14. 두 개의 돛(하나는 5 ~ 6 장 그리고 또 한개는 4 ~ 5 장이었다.)

15. 한 개의 키(1 장, 4 척, 5 촌.)

16. 한 개의 가마니 막.

17. 10인용 이불(그 중 두 개는 5 자 길이이며, 폭은 1 장 2 척이었다.

18. 개가죽 3장.

조사한 결과는 완전히 위의 내용과 일치한다.

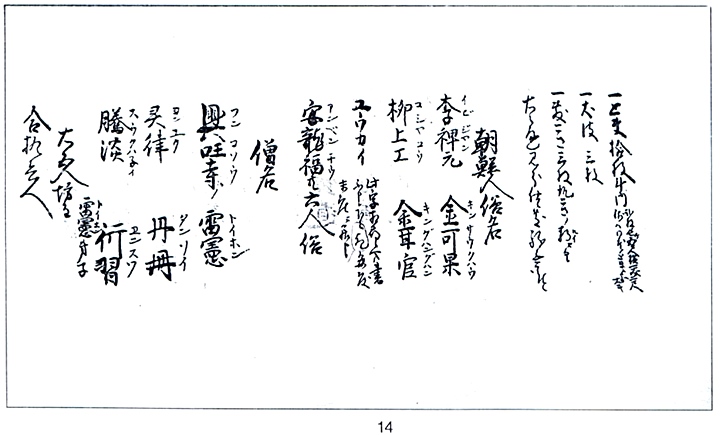

14 페이지 일본의 안용복 사건에 나타난 조선인의 이름

승려 아닌 조선인

1. 이비원:李裨元

2. 김가과:金可果

3. 유상공:柳上工

4. 김가관:金可官

5. 유가이

6. 안용복:安龍福

조선 승려들. (흥왕사)

1. 뇌헌:雷憲

2. 영률:靈律

3. 단책:丹責

4. 승담:勝淡

5.연습:衍習

위의 다섯 사람은 승려이며, 전부 11명이 선원이었다.

조선의 8도(지도 문서)

경기도

울릉도(당시 일본이말하는竹島)와 독도(당시 松島)는 강원도에 속해있다.

전라도

충청도

평안도

함경도

황해도

경상도

이 기록은 한국과 일본 민간인들 사이에 분쟁이 된 울릉도를 한국으로 “양도”한 결과를 낳은 그 기록이다. 그러나, 이 분쟁은 독도 소유권에 대해서 명확하게 해결해 준 것은 아니다. 왜 일본은 독도가 언제부터 한국에 속하는지 분명히 말하지 않았는가? 첫째, 독도(당시 松島)의 중요성은 일본에게 단지 울릉도로 가는 중간 기착지였을 뿐이다. 울릉도를 잃으면 일본은 독도(松島)가 더 이상 필요하지 않았다. 먹을 물도 없는 작은 바위섬에 왕복 5일이 걸리는 어로활동을 위한 항해는 일본 어부들에게는 아무런 가치가 없었던 것이다. 둘째, 안용복의 주장은 그 사건 뒤에 일본과 조선(한국) 사이에 교류한 기록에서 독도(당시 松島)가 한국의 강원도의 일부라는 의견에 대해서 일본 幕府가 아무런 반대를 하지 않았다는데서 중요한 의미를 가진다. 독도(당시 松島)에 대해서 언급하지 않은 것은 일본이 그 바위를 가치없기 대문에 단순히 관심을 두지 않은 것이다.

안용복과 선원들은 개인적인 이불(털로 짠 담요)을 가지고 해양의 노출에서 스스로 몸을 보호하였다. 그들은 또한 상당한 땔감 나무를 준비하고 있었는데, 이것은 안용복과 선원들이 항해한 독도(당시 松島)이 멀고 연료(나무)가 부족하다는 것을 말해 준다. 이와 관련된 자료는 안용복이 이 지역에 대한 항의를 할 때 독도(당시 松島)에서 밥을 짓고 있던 일본인들을 땔감 장작으로 내리쳤다는 기록에서 볼 수 있다. ( 안용복과 독도 I부를 보시기 바람 )

우리는 또한 안용복이 많은 다른 스님들과 같이 갔다는 것을 의미있게 생각할 필요가 있는데, 이것은 조선인들이 단순히 분쟁의 원인을 평화적으로 해결하고자 하는 마음이었기 때문이다. 따라서 많은 일본역사가들은 안용복이 혼자서 일본으로 항의하러 온 것이 아닌 특성에 대하여 비난하거나, 또는 공격하고 있다. 따라서, 현실적으로, “안용복 사건” 이름 자체는 약간 오해되고 있다.

이 사건 후, 수 세기동안 한국과 일본역사가들은 모두 “우산도는 일본인 부르는 독도(당시 松島)”라고 인용하였다. 이 중요한 역사적 사건은 한국인들과 일본의 오늘날까지 영토인식의 모습을 보여 준다.